SMS su

reti GSM e criticità delle Open-Functionality

Abstract

Ad oggi l’apertura delle reti di telefonia mobile ad applicazioni basate su Internet ha notevolmente arricchito i servizi erogabili. L’introduzione di nuove funzionalità ha di fatto rilevato debolezze delle reti GSM al cospetto di possibili attacchi.

Questo lavoro presenta una panoramica sul sistema globale per la comunicazione mobile (GSM) con particolare interesse ai messaggi di testo alfanumerici SMS. Saranno analizzati architettura e protocolli usati da una rete GSM per l’invio di messaggi di testo SMS. Dopo una panoramica sull’architettura, verranno analizzate le criticità di queste reti per la comunicazione mobile nello scenario attuale.

Il lavoro si divide in due capitoli: il primo riguardante l'architettura di una rete GSM, ponendo una attenzione particolare ai messaggi di testo, verranno quindi evidenziati gli attori principali ed i protocolli usati; il secondo capitolo analizza le vulnerabilità del sistema di messaggi di testo all'interno di una rete GSM, configurando la presentazione di alcuni scenari di attacco alla rete attraverso messaggi di testo inviati da Internet.

Capitolo

I: SMS nelle reti GSM

SMS nelle reti GSM: introduzione

La maggioranza degli utenti di telefonia mobile hanno

la possibilità di effettuare trasmissioni vocali e alfanumeriche attraverso Short Messaging Service (SMS). I messaggi di testo permettono

all’utente di comunicare in situazioni in cui le chiamate vocali non sono

appropriate o possibili. Un’idea di quanto sia diffusa questa pratica di

comunicazione la si può avere esaminando i dati di paesi come l’Inghilterra,

che ha un volume di 69 milioni di messaggi al giorno [1].

Questo servizio ha presto preso piede e si è integrato nella cultura della

comunicazione. L’utilizzo degli SMS è diventato popolare anche nella

comunicazione industriale, diventando così una componente critica

dell’infrastruttura sociale ed economica in cui viviamo. Una forte spinta a

tale diffusione è stata data dall’apertura delle reti per telefonia cellulare

per la creazione di servizi a valore aggiunto. Tramite siti web, e-mail e una

vasta gamma di altre applicazioni, gli utenti attraverso Internet possono

contattare un utente della rete mobile senza usare il cellulare. Questa

prerogativa, assieme ad altre, permettono di offrire servizi a valore aggiunto

agli utenti della rete GSM. Tale apertura alle molteplici funzionalità e a

nuovi servizi, mette in evidenza alcune criticità delle reti GSM. La

connessione tra Internet e le reti telefoniche apre un dibattito riguardo la

sicurezza e l’attendibilità dei provider di telefonia mobile. Le reti di

telefonia mobile aperte alla connessione con Internet, presentano

fondamentalmente la stessa vulnerabilità dei sistemi connessi alla rete.

Prima di affrontare gli aspetti critici della

sicurezza delle reti GSM, è giusto fare una panoramica sull’architettura, i

protocolli usati e il modo in cui viene gestita l’interazione tra i vari attori

presenti nello scenario della comunicazione mobile.

·

1982:

·

1984: istituzione di 3 Working Parties (WP1-3) per la definizione di servizi da offrire in GSM: l’interfaccia

radio, i formati

di trasmissione ed i protocolli di segnalazione, le interfacce e l’architettura di rete.

·

1985: definizione della lista di raccomandazioni che il

GSM deve produrre (finiranno per essere circa 130: 1500 pagine in 12 volumi, più tutti quelli relativi all’evoluzione, cioè le fasi 2+ e 3 di GSM).

·

1986: viene istituito il cosiddetto nucleo permanente con

lo scopo di coordinare il lavoro del GSM, soprattutto visto l’interesse da

parte dell’industria.

·

1987: viene firmato un primo Memorandum of Understanding

(MoU) tra operatori Telecom in rappresentanza di 12 Nazioni (europee) con i

seguenti obiettivi:

o coordinare lo sviluppo temporale delle reti;

o GSM europee e verificarne lo standard;

o pianificare l’introduzione dei servizi;

o concordare politiche di instradamento e la

tariffazione (modalità e prezzi).

·

1988: con l’istituzione di ETSI (European

Telecommunication Standards Institute) il lavoro su GSM viene “spostato” in

questo forum di lavoro.

·

1990: viene deciso di applicare le specifiche GSM anche al

sistema DCS1800 (Digital Cellular System on 1800 MHz), un sistema di tipo PCN

(Personal Communication Networks) inizialmente sviluppato in U.K.

·

1991: (luglio) il lancio commerciale del GSM, pianificato

per questa data, viene rimandato al 1992 per la mancanza di terminali mobili

conformi allo standard.

1.2 Global System for

L'origine dell'acronimo GSM deriva dal nome del gruppo

francese che ne ha iniziato lo sviluppo (Groupe Spécial Mobile). In seguito

si decise di mantenere la stessa sigla cambiandone però il significato. Dalla

costruzione della prima rete GSM, partita nel 1991, più di 1 miliardo di

persone in almeno 200 paesi hanno adottato questo standard. I provider di reti

GSM ora offrono una vasta copertura del pianeta, garantendo qualità della

conversazione e servizi a valore aggiunto. Questi servizi includono voice-mail,

facilità di chiamata vocale, identificazione del chiamante e Short Message Service (SMS).

Sono ad oggi disponibili numerose applicazioni che

permettono l’invio e la ricezione di messaggi di testo usando un computer.

Questo pone al centro dell’attenzione il servizio di SMS. Il Global

System for Mobile Communications (GSM) è attualmente lo

standard di telefonia mobile più diffuso del mondo. La diffusione universale

dello standard GSM ha fatto sì che la maggior parte degli operatori

internazionali di telefonia mobile stipulassero fra di loro accordi per

l'effettuazione del cosiddetto roaming (commutazione automatica fra diverse reti).

La tecnologia alla base del GSM è significativamente diversa da quelle che la

hanno preceduta, soprattutto per il fatto che sia il canale di identificazione

che quello di conversazione sono digitali. Per questo motivo il nuovo standard

è stato lanciato sul mercato come sistema di telefonia mobile di seconda

generazione o più sinteticamente 2G.

La caratteristica di questa evoluzione supporta lo scambio dati oltre alle

conversazioni. Il maggior punto di forza del sistema GSM è stata la

possibilità, da parte degli utenti, di accedere a tutta una serie di nuovi

servizi a costi molto contenuti. Un esempio può essere lo scambio di messaggi

testuali (SMS) che è stato

sviluppato per la prima volta in assoluto in ambito GSM. Uno dei principali

vantaggi per gli operatori è rappresentato dalla possibilità di acquistare

infrastrutture ed attrezzature a costi resi bassi dalla concorrenza fra i

produttori. Il GSM è di gran lunga il sistema di telefonia mobile più diffuso

al mondo, con una quota di mercato del 70%. Il suo principale concorrente, il

sistema CDMA2000, è usato

soprattutto negli Stati Uniti.

1.3 Short Message Service (SMS)

Il termine SMS, acronimo dell'inglese Short Message Service,

è comunemente usato per indicare un breve messaggio di testo inviato da un

telefono cellulare ad un altro, ad un costo esiguo. È possibile inviare SMS

anche da un computer ad un telefono cellulare tramite Internet. Recentemente è

stata introdotta la possibilità di usare il servizio anche da telefoni della

rete fissa, tuttavia con scarsa diffusione. Tra i principali vantaggi dell'SMS

sono il basso costo rispetto ad una telefonata e la possibilità di ricevere o

leggere il messaggio in un momento successivo rispetto all'invio.

A volte i telefoni cellulari permettono l'invio di

messaggi concatenati di dimensioni maggiori, in realtà formati da più SMS

spediti indipendentemente e ricomposti alla ricezione: il costo del servizio

per l'utente però sale, in quanto un messaggio formato per esempio da 2 SMS viene

conteggiato e pagato come 2 SMS. Inoltre il numero di caratteri disponibili non

raddoppia, perché alcuni byte vengono impiegati per le informazioni necessarie

alla concatenazione; in pratica il numero di caratteri utili per messaggio

viene ridotto a 153, sui 160 solitamente disponibili. Il servizio SMS è stato

sviluppato nella “Fase

Possiamo

classificare gli SMS in due tipi principali:

·

cell broadcast

[1];

·

point-to-point

[2].

Prima di entrare nello specifico è utile sottolineare

che una rete cellulare opera sulla base di una suddivisione in celle del territorio ed è progettata per

fornire il servizio di comunicazione a un elevato numero di clienti. Tale

suddivisione è resa necessaria poiché l’utente di una rete GSM ha natura

mobile, quindi ha la necessità di avere punti mobili d’accesso.

Ritornando ai messaggi SMS, avremo nel caso di cell broadcast un messaggio che viene

trasmesso a tutte le stazioni mobili Mobile

Station (MS) presenti in una

cella. Tutte le utenze che avranno sottoscritto il servizio e saranno presenti

nella cella, potranno ricevere il messaggio cell

broadcast. Questo servizio è di tipo one-way, non attende una conferma di

ricezione da parte dei riceventi. Di solito è usato per trasmettere

informazioni sulle condizioni di traffico, previsioni del tempo, marketing,

etc.

Nel servizio point-to-point,

un messaggio può essere inviato da un dispositivo mobile ad un altro, oppure da

un PC ad un dispositivo mobile e vice versa.

I messaggi sono memorizzati e trasmessi da un centro

messaggi detto SMS-Center (SMSC). Il centro messaggi è l’equivalente

elettronico del servizio di posta ordinaria, poiché memorizza e inoltra i

messaggi appena questi possono essere instradati. Ogni rete GSM può supportare

uno o più centri messaggi per ordinare e instradare i messaggi. Ogni SMSC

controlla, organizza e invia il messaggio all’operatore; inoltre riceve e passa

ogni messaggio di conferma a qualsiasi dispositivo GSM di qualsiasi rete. In

pratica un SMS può attraversare reti diverse senza alcun ostacolo.

Esistono vari modi in cui un SMS può essere inviato,

ciò dipende dall’interfaccia supportata dal centro messaggi della rete GSM. Un

utente potrebbe avere la necessità di chiamare un operatore per inviare il

messaggio, piuttosto che direttamente crearlo attraverso la tastiera del

proprio dispositivo cellulare.

Alcuni centri messaggi unitamente ad alcune compagnie,

hanno sviluppato propri protocolli per l’invio di SMS. Di conseguenza molte

reti GSM ora offrono l’accesso ai propri centri messaggi usando tali protocolli

su differenti interfacce hardware: modem dialup, X25 ed ancora Internet.

1.4

Architettura di una rete GSM

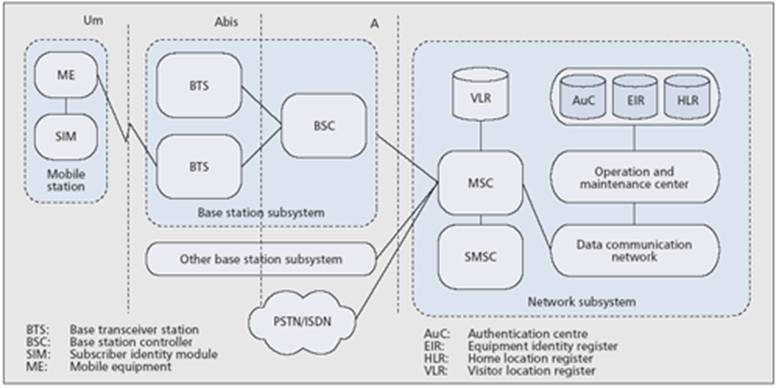

Lo schema di base di una rete GSM con le sue varie

entità funzionali è illustrato in Figura 1. L’architettura definisce tre

componenti principali:

·

Mobile Station;

·

Base Station Subsystem;

·

Network Subsystem.

Figura 1: schema di base dell’architettura di una rete

GSM.

·

Mobile Termination (MT);

·

Subscriber Identity Module (SIM).

Figura 2: Struttura di una stazione mobile MS.

Per identificare in modo univoco il terminale mobile

usato per connettersi alla rete viene usato un International Mobile Equipment Identity (IMEI). Tale codice permette di identificare in modo univoco un

terminale in una rete GSM unitamente all’International

Mobile Subscriber Identity (IMSI)

contenuto nella SIM. Per conferire maggiore sicurezza ad un componente molto

importante come

Le componenti Mobile

Station e Base Station Subsystem,

interagiscono attraverso una interfaccia detta Um, meglio conosciuta come collegamento

radio (oppure interfaccia air).

In definitiva

L’idea che sta alla

base delle reti mobili è che si ha una stazione base, fissa, denominata Base Station (BS) che

comunica con la stazione mobile. Per assecondare la natura mobile dell’utente,

il territorio da coprire è suddiviso il celle.

Una cella è una porzione di

territorio servita da una stazione base BS.

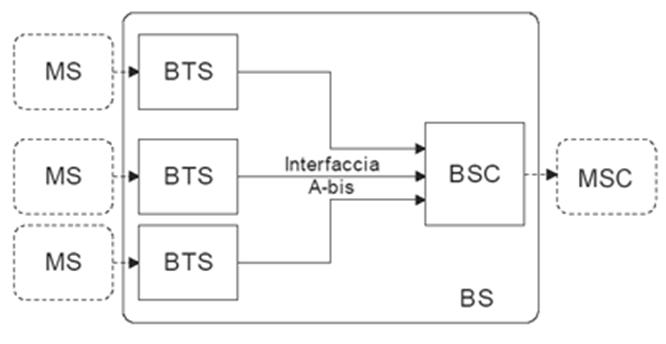

La componente Base

Station Subsystem (BSS) è la parte della rete GSM che ha più

somiglianze con la rete di telefonia fissa. Spesso è anche denominata core

network. Questa è divisa in due parti:

·

Base Transceiver Station (BTS);

·

Base Station Controller (BSC).

Queste due parti comunicano tra loro attraverso una

interfaccia specifica detta Abis. In

tal modo si permette agli operatori di rete di usare componenti sviluppate da

produttori differenti (Figura 3).

Figura 3: struttura di un Base Station Subsystem.

In pratica

La componente

BTS ospita il radio transceiver e manipola il protocollo del collegamento radio

nella comunicazione con l’unità mobile MS. A seconda della densità dell’area da

coprire, è possibile disporre un numero adeguato di BTS, necessarie a fornire

una adeguata capacità alla cella.

In una

rete radio-mobile ogni utente è libero di spostarsi in qualunque punto della

rete, la quale deve essere in grado di identificare i terminali mobili, di

stabilire, controllare e terminare le connessioni, e aggiornare i dati di

gestione. Il funzionamento di questo sistema di basa sulla suddivisione dell’

area di servizio in zone confinanti, celle, ognuna delle quali fa riferimento

alla stazione radio base BTS.

La componente BSC

controlla le risorse radio per una o più componenti BTS attraverso

l’interfaccia standardizzata Abis. In

particolare si occupa di effettuare il setup del canale radio, frequency hopping, e l’operazione di handover, operazione con la quale un

telefono cellulare può spostarsi da una cella all’altra senza interrompere la

comunicazione. Questa componente è di raccordo tra l’unità mobile MS e il

centro di smistamento Mobile Switching

Center (MSC) presente nel Network Subsystem.

La componente che funge da centro di smistamento

denominata MSC è il cuore del

Network Subsystem.

In pratica MSC ha in carico una certa area del

territorio (controlla quindi tutte le BSC in quella zona) e deve servire tutte

le MS che transitano in quell'area.

Le funzioni di roaming

internazionale e la capacità di rounting

delle chiamate in una rete GSM, sono espletate da due componenti Home Location Register (HLR)

e Visitor

Location Register (VLR)

unitamente alla componente MSC. La componente HLR è un database contenente

tutte le informazioni di tipo amministrativo, relative ad ogni utente di una

rete GSM ed anche alla localizzazione corrente del dispositivo mobile MS. La

localizzazione corrente del dispositivo mobile MS è espressa nella forma di un Mobile Station Roaming Number (MSRN), tipicamente un numero SS7 (Signalling System 7), protocollo usato per trasportare segnali di

controllo e pacchetti SMS. Tale rappresentazione SS7, esprime i nodi MSC

visitati per raggiungere un determinato dispositivo mobile MS. L’informazione

così ottenuta è usata per effettuare il routing di una chiamata al dispositivo

MSC dove è attualmente localizzato il dispositivo mobile.

Solitamente la componente VLR è posta assieme alla

componente MSC al fine di accelerare l’accesso alle informazioni richieste

durante una chiamata e semplificare la segnalazione. Il contenuto della VLR è

un sottoinsieme di informazioni prelevate dal HRL. Di base tale sottoinsieme è

formata da tutti i dati necessarie per il controllo della chiamata e i servizi

allocati, di ogni singolo dispositivo mobile MS, attualmente localizzato

nell’area geografica controllata dal VRL.

In definitiva per gestire la mobilità degli utenti la

componente MSC deve scambiare continuamente informazioni con un database, detto

Visitor Location Register (VLR), che memorizza, temporaneamente,

le informazioni relative alle MS che si trovano in quell'area (identità

dell'utente IMEI, numero telefonico MSISDN, parametri di autenticazione, ecc.).

Le MS in questione sono semplicemente "in visita" nell'area servita

dal VLR. Esse, infatti, si possono spostare in qualsiasi momento entro l'area

servita da un altro VLR. Nonostante quest'ultimo, come entità funzionale, possa

essere implementata in maniera indipendente dall'MSC, tutti i costruttori

preferiscono integrarli assieme (l'interfaccia tra i due elementi può essere

proprietaria) ed il tutto viene usualmente definito MSC/VLR. In questo caso entrambi servono la stessa area geografica,

detta MSC/VLR area.

Il Network Subsystem usa altri due tipi di database

per l’autenticazione e per la sicurezza. Nello specifico troviamo:

·

Equipment Identity Register (EIR):

contiene una lista di ogni IMEI dei dispositivi mobili MS, per cercare di

risolvere il problema del possibile utilizzo di apparati mobili ME rubati,

difettosi o non omologati;

·

Autentication Center (AuC): l'HLR è semplicemente un database e quindi

memorizza i parametri di sicurezza, ma non provvede alla loro generazione. Il

compito di calcolare, tramite degli appositi algoritmi, questi parametri è

demandato all’AuC.

Proviamo a schematizzare meglio chi sono gli attori

principali e le funzionalità del Network Subsystem.

·

MSC Mobile-service Switching Centre: è un

normale nodo di commutazione, che svolge funzioni di commutazione e

segnalazione a supporto di tutti i terminali mobili che si trovano nell’area

geografica servita, denominata area MSC. Inoltre il dispositivo MSC tiene conto

dell’allocazione di risorse radio e della natura mobile dell’utente. In tal

modo collaborando con altri Network

Subsystem, provvede ad aggiornare la localizzazione di un dispositivo mobile

MS, quindi a gestirne l’handover.

·

HLR Home Location Register: è un database (unico o distribuito) in cui il

gestore della rete memorizza i dati dei propri utenti. Per ogni utente contiene

due tipologie di informazioni:

-

dati relativi al

contratto;

-

dati sulla

localizzazione del terminale ai fini della contabilizzazione e

dell’instradamento delle chiamate verso altri MSC nella cui area si trova il

dispositivo mobile MS.

I principali compiti di un HRL sono:

-

sicurezza/autenticazione

(dialogo con AuC);

-

gestione della

localizzazione;

-

informazione

sull’instradamento;

-

gestione dati

utente e costi chiamate;

-

gestione

(attivazione/disattivazione) dei servizi supplementari.

·

VLR Visitor Location Register: database contenente informazioni temporanee relative

ai terminali mobili allocati in una determinata area MSC. Quando un terminale

entra nell’area coperta da un nuovo MSC, i dati relativi al dispositivo mobile

MS sono inseriti nel VLR associato al nuovo MSC. Allo stesso tempo, l’indirizzo

del VLR viene annotato nel record del HRL relativo al dispositivo mobile.

·

AuC Authentication Centre: ad ogni HRL è associato un AuC in cui sono

memorizzate le chiavi primarie utilizzate nella procedura di identificazione e

autenticazione del dispositivo mobile e di cifratura dei flussi di informazioni

nella tratta radio. Tali chiavi primarie sono usate per generare i parametri

temporanei impiegati nelle procedure di sicurezza d’accesso alla SIM.

·

EIR Equipment Identity Register: contiene uno o più database in cui sono memorizzati

i codici IMEI. Tale codice può non essere valido quando un dispositivo mobile è

rubato, pertanto i dati relativi al codice IEMEI sono memorizzati in tre

distinte liste: White List (IMEI

autorizzati), Grey List (IMEI di

apparecchi non omologati), Black List

(IMEI bloccati). Un EIR deve contenere almeno una White List.

1.8 Protocollo di segnalazione di una rete GSM

Perché una rete di telecomunicazioni possa funzionare

correttamente è necessario che le varie unità funzionali coinvolte (compreso

l'utente) si scambino delle informazioni. Queste ultime sono dette segnalazioni di controllo e possono

essere realizzate secondo due tecniche differenti: segnalazione associata al

circuito e segnalazione a canale comune. La prima tecnica, utilizzata nella

linea telefonica fissa tradizionale su doppino, associa le segnalazioni sullo

stesso canale usato per trasportare la fonia. La seconda tecnica, utilizzata

nella fonia moderna (ad es. GSM e ISDN), separa nettamente la fonia dalle

segnalazioni, assegnando a queste ultime dei canali trasmissivi dedicati. In

una rete di telecomunicazioni moderna vi sono quindi due sottoreti: una per la

fonia e una per le segnalazioni di controllo.

Il sistema di segnalazione utilizzato nello standard

GSM è il Common Channel Signaling System

7 (CCSS7 o più brevemente SS7), ratificato dall'ITU

(International Telecommunication Union). I canali trasmissivi di SS7 sono a 64

kbps.

Lo scambio di messaggi di segnalazione riguardanti la

mobilità, le risorse radio e la gestione della connessione tra entità

differenti di una rete GSM, è realizzato attraverso l’architettura protocollare

mostrata in Figura 4.

Figura 4:

struttura di protocollo GSM.

L’architettura è composta da tre strati:

·

Phisycal;

·

Data Link;

·

Message.

Nello strato Phisycal

si trovano le specifiche delle caratteristiche del mezzo fisico di trasporto.

Le caratteristiche di questo strato e della struttura del canale [4] non sono di interesse primario di questo capitolo.

Maggiori dettagli verranno illustrati nel Capitolo II.

Il secondo strato implementa il Data Link, usando una modifica del protocollo di Link Access Protocol (LAPD – Link Access Proceduere for D channel) definito per le reti ISDN,

adatto alle restrizioni presentate dal canale radio. Questo livello ha il

compito di assicurare il trasferimento affidabile sulla tratta radio delle

informazioni provenienti dal livello Message.

Il livello

Message si occupa della gestione dei canali radio e della segnalazione di

utente. Le caratteristiche dello strato Message

vanno studiate sia dal punto di vista della stazione mobile MS, che da quello

della componente MSC. Scendiamo nei dettagli.

Dal punto di vista della MS, lo strato Message è formato da tre sottostrati

(Figura 4):

·

Connection Management (CM);

·

Mobility Management (MM);

·

Resurce Management (RM).

Il sottostrato CM

controlla i servizi supplementari relativi alla chiamata, gli SMS, ed i servizi

supplementari indipendenti dalla chiamata.

Il sottostrato MM

realizza le funzioni che permettono di stabilire, mantenere e rilasciare, una

connessione tra una stazione mobile MS e il dispositivo MSC, nel momento in cui

una istanza del sottostrato CM può scambiare informazioni con il suo “peer” (elemento equivalente col quale

comunica allo stesso livello). Inoltre, tale sottostrato si occupa

dell’aggiornamento della localizzazione, della gestione del IMSI e

dell’identificazione, autenticazione e riallocazione del Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI), che rappresenta l’indentificativo del dispositivo

destinatario di un servizio.

Il sottostrato RM

stabilisce una connessione fisica attraverso il collegamento radio, allo scopo

di trasmettere informazioni di segnalazione legate alla chiamata, ad esempio

come la realizzazione di un canale di traffico tra MS e BSS.

Dal punto di vista del dispositivo MSC, lo strato

Message si divide in quattro sottostrati come mostrato in Figura 4:

·

Connection Management (CM);

·

Mobility Management (MM);

·

Base Subsystem

Substation Aplication Part (BSSAP);

·

Signaling

Connection Control Part (SCCP);

I primi due strati (CM e MM) risultano essere comuni

alla MS.

Lo strato Base

Subsystem Substation Aplication Part (BSSAP)

realizza la funzione di switch del canale, la gestione delle risorse radio e le

funzioni di internet-working.

Lo strato Message

Transfer Part (MTP) unitamente

al protocollo Signaling Connection

Control Part (SCCP), sono usati

per implementare lo strato Data Link

(Figura 4). Inoltre realizzano anche le funzioni di trasporto dello strato Message, utili al controllo della

chiamata e alla gestione di segnalazioni circa la mobilità attraverso

l’interfaccia A (Figura 4). I

pacchetti SCCP sono usati anche per trasportare messaggi per il servizio SMS.

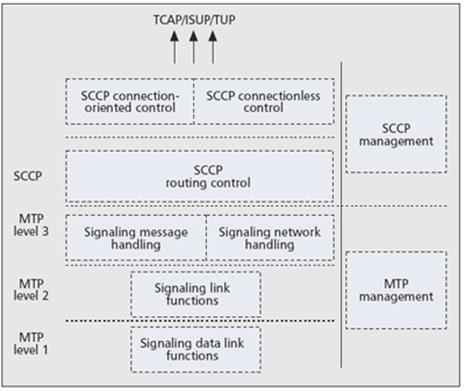

Analizziamo nello specifico gli strati MTP e SCCP.

Il sottostrato SCCP

supporta sia servizi di tipo connection-less

che connection-oriented. Tali servizi

sono del tipo trasferimento dati e Global

Title Transaction (GTT) sul livello 3 MTP per

voce, dati, ISDN e servizi GSM.

Il trasferimento dati è affidabile,

indipendente dall’hardware sottostante e trasparente all’utente. Il protocollo

usa connessione di segnali logici all’interno di reti che usano SS7 per

assicurare l’affidabilità e l’integrità del trasferimento dati.

Figura 5: sottostrati SCCP e MTP.

MTP si divide in tre livelli:

·

MTP livello 1:

definisce le caratteristiche di un link di segnalazione digitale, equivalente

allo strato Fisico dello schema OSI;

·

MTP livello 2:

equivale allo strato Data Link dello

schema OSI e realizza la consegna affidabile di sequenze di pacchetti di dati

attraverso il livello 1;

·

MTP livello 3:

effettua il controllo della congestione e gestione della segnalazione; inoltre

effettua la selezione, distribuzione e routing dei messaggi, come lo strato di Rete del modello OSI.

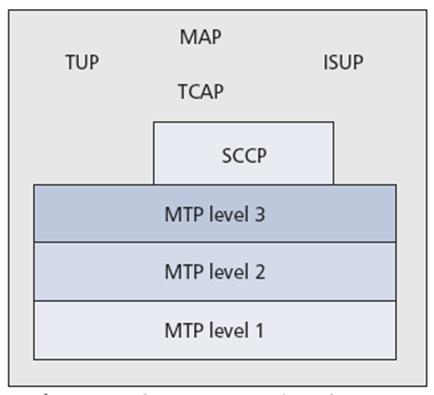

Vale la pena ora entrare più nei dettagli del protocollo di segnalazione SS7.

La segnalazione tra le diverse entità è effettuata

usando lo standard International

Telecomunication Union (ITU)

chiamato SS7. Il protocollo SS7 è

largamente usato sia nelle reti ISDN che PSTN. Attualmente tale protocollo è

l’unico elemento dell’infrastruttura GSM capace di effettuare l’instradamento

dei pacchetti come avviene in una rete di tipo circuit-switching. SS7 è usato per trasportare segnali di controllo

e pacchetti SMS.

Osserviamo meglio dalla Figura 6 come è strutturato il

protocollo SS7.

Distinguiamo le seguenti componenti:

·

Mobile Application Part (MAP);

·

Transaction

Capability Application Part (TCAP);

·

SCCP;

·

MTP;

·

ISDN-User Part (ISUP) oppure Telephone User Part (TUP).

Figura

6: struttura stack del protocollo

SS7.

La componente ISUP

realizza le funzioni di segnalazione necessarie per supportare lo switch vocale

e applicazioni di dati in ambiente ISDN.

TCAP è un protocollo allo strato di applicazione, che

permette ad una applicazione su un nodo di invocare l’esecuzione di una

procedura residente su un nodo diverso, quindi scambiarsi il risultato di tale

operazione. Praticamente è una sorta di “CGI”.

Tale protocollo permette di isolare l’applicazione dai

dettagli dello strato di transizione, ponendola ad un livello d’astrazione

maggiore.

Il MAP usa i

servizi TCAP per gestire la capacità di segnalazione richiesta a supporto della

mobilità.

Dopo una panoramica sulle architetture ed i protocolli

usati in un rete GSM, è possibile immaginare uno scenario reale nel quale

operare.

Il sistema di SMS usa il protocollo di segnalazione

SS7 per trasmettere pacchetti di dati [5],

permettendo così ad un messaggio di testo di essere ricevuto quando un utente

sta effettuando una chiamata vocale o dati. Una unità MS attiva può inviare e ricevere

messaggi denominati Transport Protocol

Data Unit (TPDU) in ogni momento

anche se c’è una chiamata in corso. Solitamente sarà restituita una conferma al

centro messaggi SMSC indicando se la stazione mobile MS ha ricevuto o meno il

messaggio SMS. Inoltre la stazione mobile MS può ricevere una conferma dal

centro messaggi SMSC indicando che

E’ possibile distinguere l’azione di inviare messaggi

SMS ad un centro messaggi SMSC, detta SMS-Mobile Originated (SMS-MO),

dall’azione di ricevere messaggi SMS provenienti da un SMSC, detta SMS-Mobile Terminated (SMS-MT).

I messaggi possono anche essere memorizzati nella SIM

in modo da poter essere ricercati successivamente. Nel caso in cui un telefono

cellulare non è sotto copertura oppure

1.11

Architettura di base degli SMS

Le componenti principali di una architettura di un

rete di SMS sono illustrate in Figura 7.

Figura

7: architettura di rete SMS.

Quando occorre instradare un SMS generato da un

dispositivo mobile, il centro messaggi SMSC inoltra tale messaggio al SMS-GatewayMSC (SMS-GMSC), il quale interroga il database HLR per avere informazioni sul il routing, ed invia il messaggio

SMS ad un MSC appropriato. La componente MSC che riceve il messaggio lo

consegna alla stazione mobile MS.

Considerando l’altro verso, nel caso in cui deve

essere consegnato un messaggio a una MS, gli indirizzi della stazione mobile MS

di destinazione sono ricavati da informazioni globali dal centro messaggi SMSC.

Se il routing avviene fuori la rete pubblica, per esempio su Internet, il

messaggio verrà instradato attraverso un appropriato Short Message Service – InternetWorking MSC (SMS-IWMSC).

- Short

Messaging Entity: SME è l'entita attraverso la quale è

possibile inviare e ricevere un messaggio SMS (per esempio un telefono

cellulare o un Gateway SMS).

-

Short Message

Service Center: SMSC è

responsabile della trasmissione, della memorizzazione e della consegna di un

messaggio SMS fra un SME e un'altro telefono cellulare (o altro SMSC);

-

SMS-Gateway

MSC: si tratta di

un Mobile Switching Center capace di ricevere un SMS da un SMSC, di interrogare

l'HLR per le informazioni di routing, e quindi di inviare il messaggio ad un

altro MSC per la ricezione da parte del telefono cellulare destinatario;

- Home

Location Register: HLR è la banca dati utilitizzata per la

memorizzazione permanente dei dati degli abbonati con i relativi profili dei

servizi assegnati. Interrogando l'HLR, l'SMSC ottiene le informazioni di

routing necessarie alla spedizione del messaggio SMS all'abbonato;

- Mobile

Switching Center: MSC ha la funzione di commutare il

traffico vocale e dati verso la rete GSM;

- Visitor

Location Register: VLR è un database che contiene le

informazioni degli utenti che temporaneamente sono assegnati all'operatore

grazie alle funzioni di roaming.

Figura 8: architettura di rete SMS

Il centro messaggi SMSC identifica

univocamente ogni SMS aggiungendovi un time-stamp

(marcatura temporale del messaggio) nel campo SMS-DELIVER TP-SCTS. La precisione del time-stamp è al secondo, in

relazione all’arrivo del messaggio. Nel caso in cui arrivino due SMS nello

sesso tempo, il centro messaggi SMSC ha cura di settare un time-stamp

differente per i due messaggi concorrenti, al fine di evitare collisioni.

La stazione mobile MS è abilitata a

inviare e ricevere messaggi TPDU, eventualmente ricevere un messaggio di

conferma per la corretta ricezione. Inoltre

1.12 Architettura protocollare degli SMS

Gli strati del protocollo per gli SMS sono

illustrati in Figura 9.

Figura

9: architettura protocollare dello scambio di SMS point-to-point.

Lo strato Short Message-Transfer Layer (SM-TL)

serve lo strato Short Message-Application

Layer (SM-AL) , permettendo lo

scambio di SMS con un “peer”, in modo

da poter ricevere conferme di ricezione. Lo strato SM-TL scambia TPDU con le entità “peer”.

Lo strato Short Message-Relay Layer (SM-RL)

trasporta le TPDU attraverso lo strato Short

Message-Link Layer (SM-LL) [2].

1.13

Tipologie di TPDU per SMS

Ci sono 6 tipi di TPDU che sono trattate

dallo strato SM-TL elencate nella

Tabella 1:

· SMS-Deliver: trasporto di un messaggio da un centro

messaggi SMSC a una stazione mobile MS;

·

SMS-Deliver-Report: trasporto di informazione circa la causa

di un errore;

· SMS-Submit: trasporto di un messaggio da una

stazione mobile MS a un centro messaggi SMSC;

·

SMS-Submit-Report: trasporto di informazioni circa la causa

di un errore;

·

SMS-Status-Report: trasporto del rapporto sullo stato tra

SMSC e MS;

·

SMS-Command: trasporto di un comando tra MS e SMSC.

Tabella 1:

tipi di TPDU

Gli elementi di SMS-Deliver e SMS-Submit di

una TPDU sono mostrati in Figura 10.

Figura

10: elementi SMS-Deliver e SMS-Submit di

una TPDU.

Saranno trattati i campi principali, per

maggiori dettagli si rimanda al GSM 03.40 [2].Vediamo

in dettaglio alcuni elementi che vale la pena approfondire:

· TP-data-coding-scheme: l’elemento dello schema di codifica

dei dati (TP-DCS) è usato per

identificare lo schema di codifica usato dai dati di un utente. Questo schema

può essere di 7-8 bit oppure Unicode (16 bit) [6]

come definito nella specifica GSM 03.38 [7];

· TP-valid-period: l’elemento

TP-VP contiene informazioni che

permettono ad una stazione mobile MS di specificare il periodo di validità

relativo all’invio di SMS. Tale valore specifica per quanto tempo il centro

messaggi SMSC deve mantenere un messaggio “in vita” prima di poterlo eliminare;

· TP-more-message-to-send: il

centro messaggi SMSC usa l’elemento TP-MMTS

per informare la stazione mobile MS che uno o più messaggi sono in attesa di

essere recapitati;

· TP-user-data-header-indicator: il

primo bit dell’elemento TP-UDHI indica

quando

· TP-protocol-ID: l’elemento TP-pID è usato sia dalla stazione mobile MS che dal centro messaggi

SMSC per identificare il protocollo usato dallo strato superiore, per il

networking con alcuni tipi di dispositivi telematici come il Telefax (gruppo 3

o 4), Ermes, etc;

· TP-user-data: questo

elemento è utilizzato per trasportare il messaggio SMS. Esso può immagazzinare

fino a 160 ottetti di dati per messaggi SMS point-to-point. Inoltre trasporta

anche un header, seguendo le indicazioni del campo TP-UDHI. In tal caso lo

spazio preso dall’inserimento di un header, riduce lo spazio dei dati che

Figura

11: formati di una SMS-TPDU con 7 bit (sopra) e con 8 bit (in basso).

Esaminiamo

· il

campo User Data Lenght (UDL) fornisce la lunghezza del campo

dati dell’utente;

· il

campo User Data Header Lenght (UDHL) fornisce la lunghezza

dell’header;

· i

campi Information Element Identifier

(IEIx) forniscono identificatori di

elementi di informazione, usati per individuare SMS concatenati;

· i

campi Information Element Lenght (IELx) forniscono la lunghezza dei dati

utente che seguono (IED);

· i

campi Information Element Data (IEDx) contengono i dati.

Ogni campo è composto da 1 ottetto.

Nell’ultimo campo, quello destinato ai dati utente, è contenuto il messaggio

vero e proprio che può essere di 7 bit, 8 bit o 16 bit. Nel caso in cui sia di

7 bit e l’header non copre tutti i bit fino all’inizio del campo contenente il

messaggio vero e proprio, viene effettuato un “padding” per riempire i vuoti. Tale accorgimento ci permette di

avere una compatibilità verso il basso; vale a dire che anche i vecchi telefoni

cellulari che non supportano TP-UD possono visualizzare correttamente il

messaggio.

Il campo IEI è quello che permette di gestire messaggi concatenati. Questo

campo contiene tutte le informazioni necessarie affinché l’entità ricevente

possa riassemblare correttamente il messaggio concatenato. Vediamo nello

specifico come è strutturato:

· Primo ottetto: numero di riferimento del messaggio che

identifica il messaggio all’interno della stessa transazione;

· Secondo ottetto: specifica il numero di messaggi

costituenti il messaggio concatenato; questo numero non può essere superiore a

255;

· Terzo ottetto: identifica il numero di sequenza nel

caso in cui un messaggio faccia parte di un messaggio concatenato.

1.14

Considerazioni sul routing degli SMS

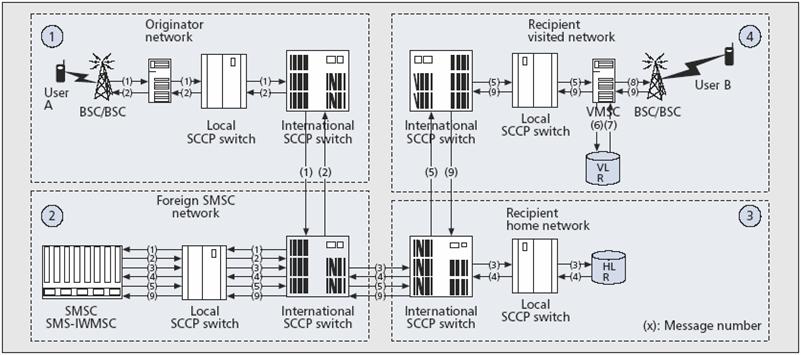

Nella Figura 12, un utente “A” di un rete

sta inviando un messaggio all’utente “B” di un’altra rete, effettuando il

roaming internazionale. L’utente “A” userà il centro messaggi SMSC della “rete

Figura

12: esempio di routing internazionale di

SMS in una rete GSM.

Il dispositivo mobile interagisce con la

rete locale, il messaggio SMS viene incapsulato in un pacchetto SCCP, di

concerto con il centro messaggi SMSC [9]. Il

pacchetto SCCP viene inoltrato e scambiato fino a quando non giunge al centro

messaggi destinatario (percorso 1). Il pacchetto SCCP viene inoltrato e

scambiato fino a quando non giunge al centro messaggi destinatario (percorso

1).

Il routing del pacchetto deve essere

attuato in ogni punto di smistamento dei pacchetti SCCP presente sul percorso

fino a destinazione. Appena il pacchetto SCCP consegna il messaggio alla sua

destinazione, viene inviato un messaggio di conferma di ricezione usando un

altro messaggio SCCP (percorso 2). Per consegnare il messaggio all’utente “B”,

il centro messaggi SMSC deve accedere al database HRL della sua rete locale.

Viene inviata una richiesta di localizzazione attraverso il centro messaggi

tramite un pacchetto SCCP, basata sul numero mobile dell’utente “B” (percorso

3). Quindi il protocollo internazionale SCCP provvede ad instradare il

pacchetto di richiesta ad un appropriato database HRL (percorso 4). Dopo ciò,

il centro messaggi invia il messaggio al VisitorMSC (VMSC)

dell’utente B in base alle informazioni ricevute dal HRL (percorso 5). Ora il

dispositivo VMSC può interrogare il

database VRL (percorsi 6 e 7) quindi consegnare il messaggio all’utente “B” (percorso

8). A conferma della corretta ricezione, il centro messaggi invia un pacchetto

SCCP di avvenuta consegna (percorso 9).

1.15

Gestione della perdita di pacchetti SCCP

Il protocollo di routing SCCP è basato su global title (informazioni di routing

globali) usate per effettuare lo switch dei pacchetti. Tali informazioni vanno

anche a beneficio dei centri messaggi SMSC. Le informazioni di routing sono

poste negli switch internazionali che usano

SCCP, i quali provvedono all’instradamento a livello internazionale dei

pacchetti. Alcuni switch internazionali controllano soltanto il prefisso

internazionale (es. 39 per l’Italia) e inoltrano il pacchetto al prossimo “hop”. Altri invece controllano anche il

prefisso di rete. Se nella tavola di routing di uno switch non è presente il

prefisso di in messaggio, questo viene rifiutato. Un altro motivo di rifiuto di

un SMS può derivare da una implementazione del centro servizi non compatibile.

La perdita di pacchetti può essere

schematizzata come segue:

· ricezione

da parte del mittente di un messaggio di “message

failed” nonostante il messaggio raggiunga la sua destinazione (in Figura

12, perdita del pacchetto 1) ;

· ricezione

da parte del destinatario (Figura 12, utente “B”) di un duplicato del messaggio

(Figura 12, perdita dei pacchetti 5 e 9); potrebbe essere causata da un

settaggio troppo basso del timeout da parte di un centro messaggi;

· nel

caso peggiore nessun messaggio sarà consegnato a nessuno (Figura 12, perdita

dei pacchetti 1, 3, 4 e 5).

1.16 Protocolli per l’invio di SMS

L’istituto European Telecommunications Standard Institute (ETSI) ha sviluppato

un protocollo per l’invio di messaggi SMS come parte dello standard GSM [10]. Queste specifiche individuato tre protocolli

di interfaccia Block Mode, Text Mode e PDU Mode, per il trasferimento degli SMS tra stazioni mobili MS,

attraverso una interfaccia asincrona.

Block Mode

Il Block

Mode è un protocollo binario che incapsula

Nel momento in cui una applicazione adotta

tale protocollo, ha acceso ad un insieme di funzionalità:

·

invio

di un messaggio;

·

cancellazione

di un messaggio dal telefono;

·

visione

dei messaggi nel telefono;

·

trasferimento

dei messaggi dal telefono all’applicazione;

· settare

il telefono in modo che ci sia una notifica all’applicazione ogni volta che

arriva un messaggio.

Ognuno di questi comandi contiene un

numero predefinito di elementi come descritto nella specifica, ad esempio: il

formato del comando Insert Message

usato per inviare un SMS è illustrato nella Tabella 2.

Tabella 2:

invio di un SMS usando Block Mode.

Text Mode

Questo è un protocollo basato su

caratteri, nello specifico basato sui comandi AT modificati per GSM. I comandi AT sono stringhe alfanumeriche; un

uso noto a molti è quello orientato alla configurazione di modem. Text Mode è particolarmente adatto a

terminali intelligenti o emulatori di terminali, piuttosto che ad applicazioni

software basate su una struttura a comandi. L’applicazione passa il messaggio

in chiaro al telefono che costruisce

Tabella

3: invio di un SMS usando Text Mode.

PDU Mode

Il protocollo PDU Mode è molto simile al Text

Mode, con la differenza che il primo delega all’applicazione la

responsabilità di costruire

Altri protocolli: Text-Based

Solitamente questo tipo di protocolli è

proprietario, vale a dire sviluppato come interfaccia tra un centro messaggi

SMSC ed un operatore di rete cellulare digitale. Il vantaggio dei protocolli

basati su testo è che l’utente non ha bisogno di un client speciale per inviare messaggi; è possibile dialogare con

centri messaggi appropriati usando qualsiasi software di emulazione terminale.

Figura 13:

invio di un SMS usando Telenote.

Come sempre esistono anche degli

svantaggi: i protocolli basati sul testo offrono un supporto limitato per un insieme di caratteri esteso. L’utente

è abilitato solamente ad inviare messaggi e ricevere conferme di invio. Il

centro messaggi SMSC non è abilitato a notificare se il messaggio è stato

ricevuto correttamente dal destinatario.

Altri protoccolli: Telocator Alphanumeric

Protocol (TAP)

Sviluppato da Telecom Securicor Cellular

Radio Limited, Telocator Alphanumeric

Protocol (TAP) [12] contiene molte più features rispetto ai

protocolli basati su testo, mostrando una maggiore flessibilità.

Figura 14: invio di un SMS usando TAP.

Nella sua implementazione completa, il

protocollo permette all’utente di eseguire le seguenti operazioni:

1. inviare un messaggio e riceverne la conferma

di accettazione;

2. inviare un messaggio e ricevere lo

informazioni sul primo tentativo di consegna;

3. interrogare lo stato corrente del

messaggio inviato secondo la modalità 1 o

2;

4. cancellare il messaggio inviato con la

modalità 1 o 2;

5. sostituire il messaggio inviato con la 1 o

6. aggiornare il messaggio inviato con la 1 o

2. Se il messaggio è ancora nel centro messaggi SMSC viene aggiornato,

altrimenti viene inviato un nuovo messaggio al dispositivo mobile.

TAP è un protocollo session-based. Ogni sessione prevede un log-on, un numero di

transazioni e un log-off, come mostrato in Figura 14.